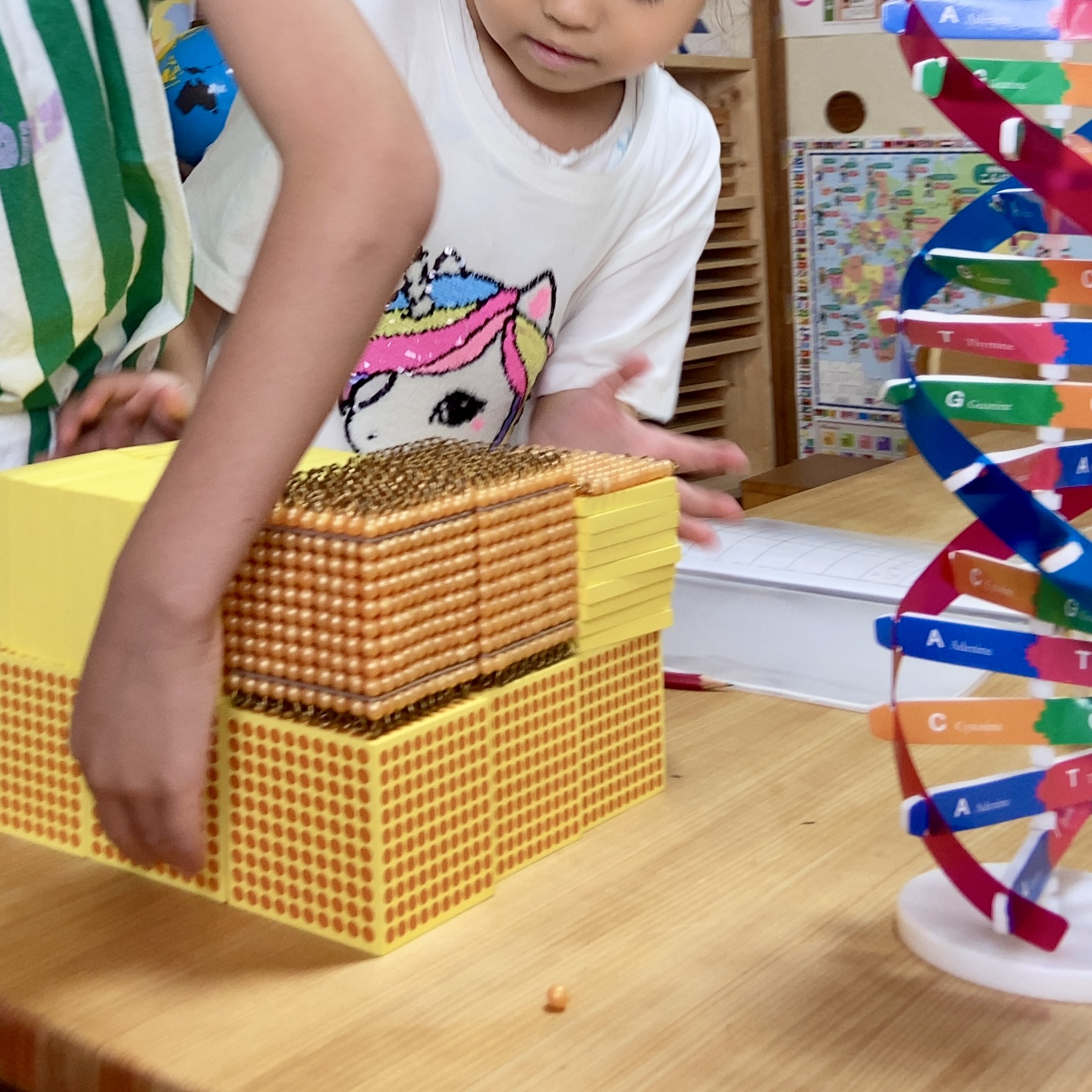

夏休みが始まり、マヴィのおうちでも夏休みイベントやサマースクールで子どもたちの興味を刺激するコンテンツを実施させていただいております。

今年はオリンピック開催期間ということもあり、世界に目を向けるチャンスもいつも以上に多いですね。

幼児期や低学年ごろは、とにかく興味の種まきが大事だというお話を聞いたことがある方は多いと思います。

では、興味の種をまくとは一体何をすることなのでしょうか?

色々なことをやらせてあげるべき?

興味の種をたくさん撒きましょう!という話を聞くと、

あらゆることをやらせてあげたいと思うのが親心かもしれません。

でも、自ら知りたい・学びたいという魅力を見つけると、

子どもたちはそれに吸い寄せられていきます。

これをやらせてあげようと思うより、

その魅力を紹介することが大人の役割なのではないでしょうか。

その意味では、

色々なことをやらせてあげようとすることは

必ずしも興味の種をまくことにはならないように思うのです。

自ら選択することから始まる

何かを「やらせてあげよう」と思うとき、

大人は子どもに

何かを与えたくなってしまうように思います。

小さければ小さいほど

大人が準備することが多いのも事実なのですが、

いつまでも全てお膳立てしてあげる必要はありません。

いかに手を離していくかがとても重要だと思います。

足し算ではなく、引き算で関わっていくイメージです。

知りたい・もっと学びたい

と思って自分で選んだ活動には、

成功や失敗なんて概念はありません。

そのプロセス自体が魅力的なのです。

失敗してよい環境

幼児期も後半になると

「失敗したくない」

という気持ちが芽生える子が出てきます。

失敗 = よくないこと

と考えてしまうようなのです。

でも、

積極的に「失敗」の体験ができる環境を準備すると

少しずつ、プロセスを楽しむことに気持ちが向いてくるものです。

そういった変化を目の当たりにすると

子どもの本来の感覚は、

「結果」を重視する大人とは

根本的に違うことを痛感します。

プロセスを楽しむことができると、

「失敗」は肥やしになります。

結果として、

興味は広がったり、深まったりしていきます。

成果はすぐに出ない

首が座らない子に

「早く歩かせよう」と思う大人はいないと思います。

でも、

文字に少しでも興味を持ったら

五十音を早く覚えさせたくなったり、

数字を数えることに興味を持ったら

100まで数えられるようにとノルマを作ってみたり・・・

大人は、なんてせっかちなのでしょうね。

覚えさせようとか、教え込もうとされると

途端に学びは「受け身」になります。

一見、色々なことを覚えて

分かったつもりになるかもしれません。

目の前のことは、無難にやり過ごせるかもしれません。

でも、成果を出すための手段を教え込まれることに

多くの人が「面白くない」と感じるのは

容易に想像できるのではないでしょうか。

一方で、

興味がある世界については

子ども向けの図鑑や情報では物足りない子が多い

のも事実です。

もっと深く知りたい・広く学びたいと思ったときには、

イラストなどが豊富な専門書籍などに触れることもおすすめです。

ただしその時は、

その子自身から溢れ出る「問い」を起点にすることが大前提です。

いきなり全てを理解することは、まずないでしょう。

それでよい。いや・・・それがよいと思います。

世界にはこんなにも面白いことが沢山あるんだと感じていれば、

それは必ず、未来の大きな一歩につながっています。

プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子

1977年生まれ、東京都八王子市出身。

工学院大学 工学部 応用科学科卒。

企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。

モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。

現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。

自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。

【資格・活動】

日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師

保育士

日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ

Mariko Kuwabara

Montessori-based / Japan

Learning starts with “ん?” not “Aha!”