モンテッソーリ教育に興味を持ち、生活に取り入れてみたいと考えたときに、まず何から始めますか?

「敏感期」に見合った「環境」を用意することが大事だということ。その環境と結びつけるために「提示(提供)」があるということは、様々な書籍で目にすると思います。

「ふむふむ・・・で、それはどういうこと?」と立ち止まってしまうことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、具体的にご家庭に取り入れる際に大切だと思うことについてお話いたします。

教具類を用意する前に

知っておきたい3つのこと

感覚教具を始めとするモンテッソーリ教具に魅了され、

手にしたくなるのは子どもだけではありません。

実際に私も、モンテッソーリ教育を学び始めてすぐの頃

「あの教具が欲しい」

「あの教具をあの子に提供したら、どんな反応をするかな?」

とワクワクした経験があります。

でも、学びを深めるほどに、

あの時の教具に対する熱意は「私の興味」を起点としていたことに気づかされ、

更なる学びに繋がっているのも事実です。

では、

モンテッソーリ教育について興味を持った時のワクワクを

自己満足で終わらせないために、何から始めたらよいのでしょうか。

モンテッソーリ教育では

「目の前のその子の敏感期」

を起点として環境を構成します。

そして、その環境の中で子どもが主体的に活動できるようになるために

「提示(提供)」があると考えられています。

「敏感期に見合った環境を準備する」と言われると、

真っ先に教具などの「物的環境」を準備することに意識が向きやすいのですが、

それだけではありません。

まずは、私たち大人が「人的環境」としてどうあればよいのか

を知ることを最優先することが大切です。

具体的には、

- 子どもの「おしごと」とは何かを理解すること

- 「敏感期」をシンプルに捉えること

- 教えながら教えなさい」

というモンテッソーリの言葉の意味を理解することの3つを知った上で、

教具類を準備していただきたいと思います。

子どもの「おしごと」とは

モンテッソーリ教育では、

子どもたちが自らを発達させるためにする活動を

「おしごと」と呼んでいます。

幼児期の子どもの「発達」を簡単な言葉で表すと

「できるようになること」や「分かるようになること」

と言い換えられます。

モンテッソーリ教育の

「子どもは発達を遂げるために生まれてくる」

という哲学に基づいて考えると、

「子どもたちは自らの力でできるようになるし、

分かるようにもなる」

ということになります。

ですから

「できるようにさせたい」とか、

「分かるようにさせたい」といった、

大人が子どもに一方的に教え込むようなことは否定的に捉えています。

「おしごと」は子どもにさせるものではないのです。

子どもの内側から沸き起こる

「できるようになりたい」「分かるようになりたい」

というエネルギーが

「おしごと」という姿となって現れるのです。

そして、

子どもの内側から沸き起こるエネルギーのヒントとして、

「敏感期」というキーワードが登場します。

「敏感期」をシンプルに捉えること

子どもは、

最適の時期に、最適な発達課題と出会うことができると、

その課題をいとも簡単に吸収してできるようになります。

この発達に最適な著しい吸収力の時期を、

モンテッソーリ教育では「敏感期」と呼んでいるということは、

モンテッソーリ教育を学び始めた人の多くが知っている事実でしょう。

でも、

目の前のこの子は一体何の敏感期なの?

ということが今ひとつ分からずに立ち止まってしまうように思います。

専門的に学び、モンテッソーリ教師になりたい

と思うのであれば別ですが、

ご家庭で、

目の前のお子さまのために取り入れたいのであれば、

よりシンプルに「敏感期」を捉えることをお勧めします。

第1段階:生まれてから歩行が安定するまで

まず第一に

「運動の敏感期」を意識した環境設定を心がけるとよいと思います。

「自分の身体を意志通りに動かせるようになりたい」

時期なので、

その意欲を尊重しながら

今できることと、

できるようになりたくでチャレンジしていること

に着目してください。

ぜひ、ごくごく小さな「できた!」と、

新しいチャレンジに奮闘しているお子さまの変化に気づいて、

それを楽しんでいただきたい時期です。

第2段階:歩行が安定してから3歳ごろまで

やはり

「運動の敏感期」を意識した環境設定

が第一の時期ですが、

歩行が安定して両手が自由になったことで、

手指を使った微細な活動ができる環境へと少しずつ変化していきます。

お道具を使うことにも興味が出てくるのですが、

まだまだ

自分の意志通りに身体を動かすことは困難な段階です。

大人は、

ついつい手出し口出ししたくなりやすい時期かもしれませんね。

ここでグッと我慢して見守ることが、

次のステップに繋がっていきます。

そして、目の前のお子さまの今の段階を受け止めて、

「できない」ことではなく

「できるようになりたいこと」に着目したい時期です。

また、この時期は「秩序の敏感期」の意識も大切です。

もののある場所や、順序にこだわりが出てきます。

ただ、ここで知っておいていただきたいのは、

大人にとってはどうでもよいと思えるようなことにも、

子どもはこだわることがあるという事実のみで良いのではないかと思います。

複雑に考えすぎず、

謎のイヤイヤや癇癪に途方に暮れた時に

「いつもと違うことはないかな?」

と周りを見渡してみたり、

毎日ミニカーを並べ続けているお子さまの姿を

「秩序の敏感期だな」と見守ってみてください。

第3段階:意志を持った活動が増えてきたら

「運動の敏感期」は、調整・洗練する段階に移行します。

この時期にご自宅で意識していただきたいのは、

自分のことは自分でできる環境設定です。

動作が遅くて代行してしまったり、

「早くしなさい!」と叱ったりしていては、

いつまで経っても自分でできるようにはなりません。

ともすると、誰かにやってもらって当たり前の、

受動的な人になってしまいます。

失敗を繰り返しながらできるようになる時期ですので、

失敗した時の対処法をお伝えして、

自分で処理できるよう導いていくことが

最も大切になります。

文字や数の世界、宇宙など、

知的分野への興味も少しずつ始まりますが、

その土台には日常生活があり、

五感刺激を楽しむ姿があることを

意識して向き合っていただきたい時期です。

教えながら教えなさい

モンテッソーリの名言のひとつに

「教えながら教えなさい」という言葉があります。

これは、言葉での訂正やダメ出しではなく、

正しい姿を根気強く見せ続けるという意味で伝えられています。

子どもが何か間違えた時に、

その間違えに自分で気づくことができるように配慮するのが大人の役割です。

モンテッソーリの教具には、

自分で誤りに気づいて訂正できるような工夫もなされています。

さて、目の前のその子は、

自分でこの誤りに気づくことができる段階にいるのでしょうか?

まだ気づかないのであれば、

それを受け入れて根気強く待つことも大人の役割であることを忘れてはなりません。

これらを一通り意識できてから、

教具類を揃えることに目を向けていただくことで、

モンテッソーリ教育を心地よくご家庭に取り入れていただける確率はグンと上がると思います。

プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子

1977年生まれ、東京都八王子市出身。

工学院大学 工学部 応用科学科卒。

企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。

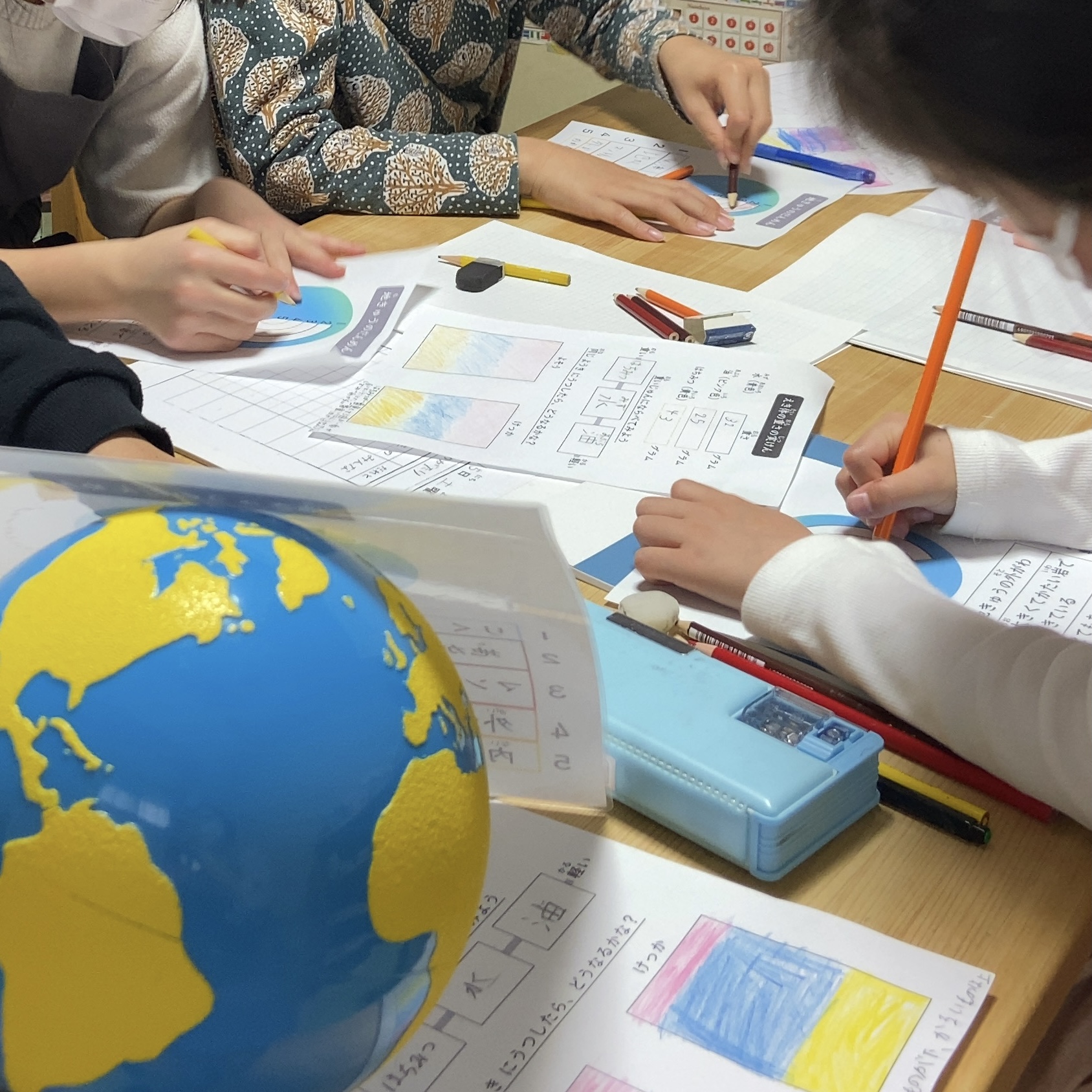

モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。

現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。

自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。

【資格・活動】

日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師

保育士

日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ

Mariko Kuwabara

Montessori-based / Japan

Learning starts with “ん?” not “Aha!”