新年度が始まりましたね。

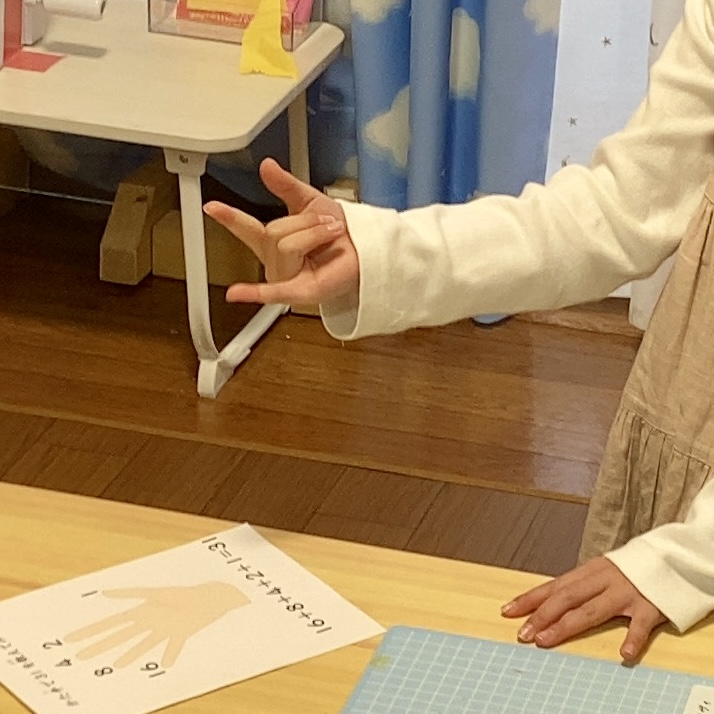

先日、昨年度の締めくくりとして、エレメンタリークラスの探究発表会がありました。

人類の歴史から学んだ子どもたちの興味関心は、非常に興味深いものでした。

私自身も子どもたちと共に学び、特に「数の歴史」については、より深く探究する機会となりました。

モンテッソーリ教育における「数教育」は、論理的な思考力や理解力、判断力などを養う分野という位置付けです。

数の敏感期は、一般に4歳前後から現れると言われていますが、それ以前から「数の世界」を理解する土台は育まれています。

今回は「数教育」という視点からお話させていただきます。

幼児期に見られる数学的精神とは

モンテッソーリは

「人間は生まれながらに

数学的精神を持って生まれてくる」

とおっしゃっていたそうです。

では、幼児期に見られる

「数学的精神」とは何なのでしょうか。

幼児期の子どもたちをじっくり観察していると、

「秩序感」や「順序性」「精密さ」「正確さ」

を大切にしていることに気づきますね。

それは、

ものを並べたがったり、

同じものを見つけて大興奮したり、

いつも同じ場所に同じものがあることを好んだり、

枠にピッタリシールが貼れないと怒り出したり・・・

大人からすると他愛もないような小さなことに敏感に反応するのが幼児の特長です。

モンテッソーリ教育では、そういった正確性や秩序感といった感性自体を「数学的精神」と位置付けているのです。

「数の世界」も

感覚に訴えて動きながら習得する

「1」とひとことで言っても、

長さや大きさ、重さ、嵩、時間・・・など様々な量を表します。

単位が変われば全然別物なのに、同じ「1」で表します。

数の世界とは、なんて抽象的なのでしょうか。

モンテッソーリは

「子どもの認識は、運動的・感覚的な認識の段階から、

抽象的認識の段階へと進んでいく」

と考えていました。

だから、より具体的な活動・体験を通して、

順番に分かりやすく「数の世界」に親しんでいくように組み立てられているのです。

モンテッソーリ教育の基盤となる「感覚教育」では、

物事を区別し、比較・分類する操作を大切にしています。

それは、同じ要素を見つける活動、順序を意識する活動、

軸を決めて分類する活動が基盤となっています。

(詳しくは→知性を育む3つのヒント)

同一のものを対にすることに慣れてくると、

「同値のもの」を対にすることができるようになります。

「もっと」「〜よりも」と比較して順序づけすることに慣れてくると、

「数の大小関係」を捉える土台ができます。

様々な軸で分類することに慣れてくると、

同じ位で集めたり、全体と部分の関係性を捉えることができるようになります。

数え主義より「量」の理解を優先する

「いち・に・さん・・・」という数詞を基にした算数教育で、

数詞を暗記して、それに基づいて演算ができることを「数え主義」として表現します。

例えば、3+5というたし算は、

「さん」の次から数詞をたどって5進むと「よん・ご・ろく・なな・はち」

だから8が答えになるという考え方です。

これは、数の世界を理解したと言えるのでしょうか?

100まで数えることができるようになったとして、

1と100がどう違うのか理解できているのでしょうか?

数の世界は、「数字(文字)」「数詞(読み)」だけでなく

「量」を合わせた3つの要素でできています。

モンテッソーリ教育では、

この三者が一致して初めて数の概念を身につけたと判断しています。

3を「さん」と読めても、

100まで数えることができても、

「量」とつながっていなければあまり意味がありません。

実は、モンテッソーリの感覚教育には、

数値化される前の量の体験が含まれています。

数の敏感期を迎える前から、

無意識的に量の経験を積み重ねていることが、

その後の数教育につながっているのです。

十進法を意識した10のまとまりで考える

一般的に、数の世界は十進法で構成されています。

ですから、感覚教具は

「円柱さし」「ピンクタワー」「茶色の階段」「長さの棒」など、

10をひとまとまりとした教具が多く存在します。

数値化される前段階から、

無意識的に10のまとまりの経験を積みながら、

数教育につなげていきます。

さて、

1から10までの概念を身につけた子に、

次に何を紹介すると思いますか?

モンテッソーリ教育では、

11・12・13・・・と続くのではなく、

1・10・100・1000の違いをビーズを使って紹介していきます。

それは、10と11の違いより、

10と100・1000の違いの方が捉えやすいからです。

1個のビーズが10個並ぶと棒になり、

10の棒を横に10本並べて100個にすると板になり、

100の板を10枚並べて1000個にすると立方体になる。

視覚的にも、重さとしても明らかに異なります。

その「量」を、合成したり、分解したりしながら、

4桁の四則演算を通して「量」を捉えることができるようになってくるのです。

幼児期に「量」に親しんだ子たちが小学生になると、

数の世界への興味はより深く、広がっていきます。

探究心に火をつけるのは「暗記」ではない「体験」であることを、

子どもたちが証明してくれています。

プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子

1977年生まれ、東京都八王子市出身。

工学院大学 工学部 応用科学科卒。

企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。

モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。

現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。

自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。

【資格・活動】

日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師

保育士

日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ

Mariko Kuwabara

Montessori-based / Japan

Learning starts with “ん?” not “Aha!”