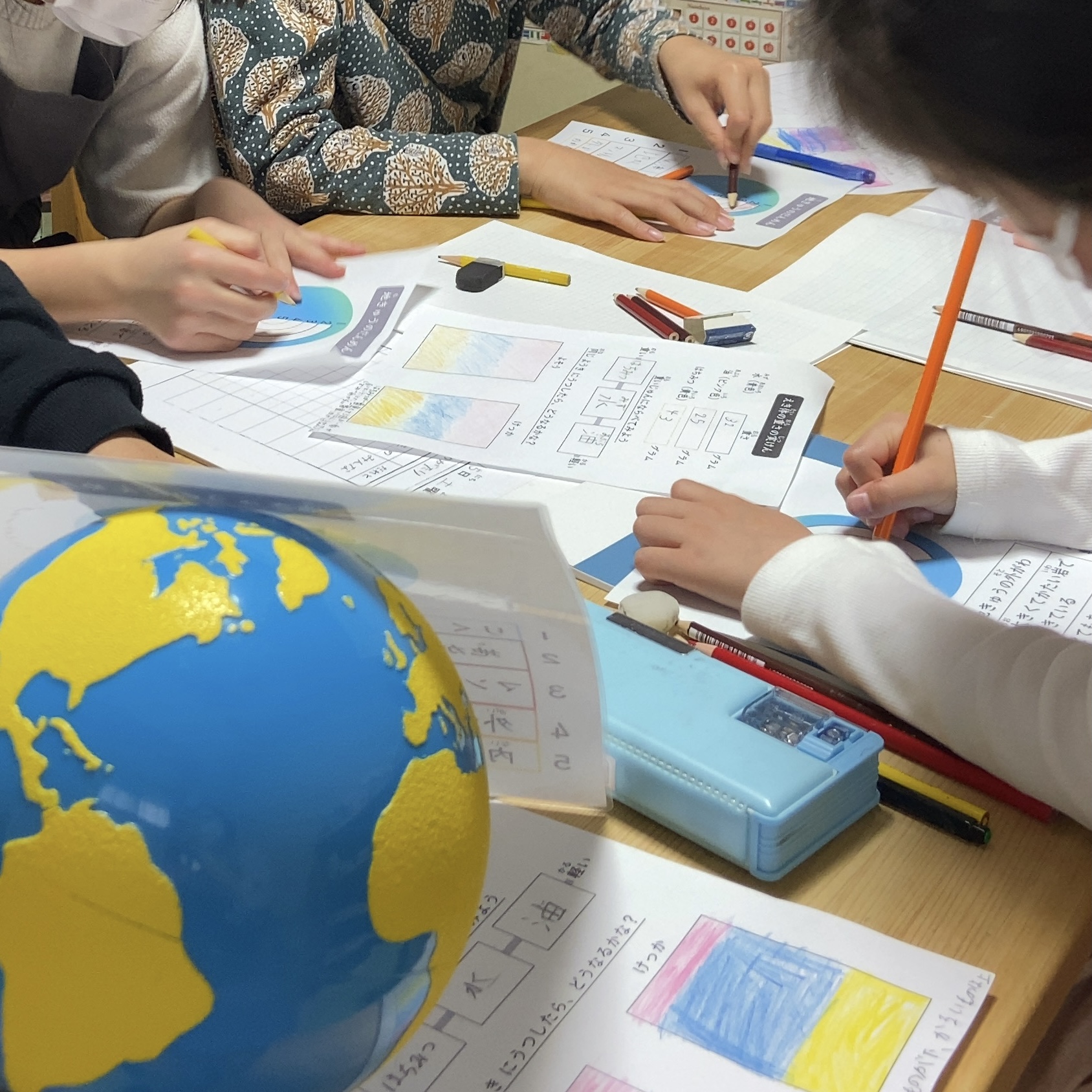

先日、小学生クラスの前期探求発表会を実施しました。昨年のスタート時から参加している子は3回目のプレゼンテーションです。

全員が、回を追う毎に目覚ましい成長を遂げていて、経験を繰り返すことの意味を実感しました。

一方で、モンテッソーリの現場では、幼児期の子どもたちが同じ活動を何度も繰り返す姿をたくさん目にします。

今回は、その「繰り返し」というキーワードでお話させていただきます。

「繰り返し」が育むもの

幼児期に訪れる敏感期のひとつに

「秩序の敏感期」があります。

幼児前期に強く現れる

「いつもと同じ」にこだわりを持つ姿は、

正にこの「秩序の敏感期」によるものです。

その強いこだわり自体は

成長と共に少しずつ薄れていくのですが、

例えば、

ルーティンになっていることや、験担ぎなどのように

「いつもと同じ」は

いくつになっても生きる上での安心感につながる要素です。

でも、「いつもと同じ」であるかどうかは

繰り返し確認しないと分かりません。

やってみたらこうなった。

今度はどうだろう?

またそうなった。もう一回やってみよう。

まただ!次はどうだろう?

・・・

こういった「繰り返し」によって

秩序感を育むと同時に、学び方も獲得しています。

幼児期の「繰り返し」

幼児期の子どもの活動には

「同じことを繰り返す」という特長があります。

運動の敏感期と感覚の敏感期は

幼児期を通して長く訪れるものですが、

これは言い換えると

約6年かけて日常生活に必要な運動能力を獲得し、

感覚器官を完成させているということです。

運動の敏感期は、

握るとか 座るなどといった基本的なものから、

手指を使った細かく洗練された動作へと

興味の中心は移行していきます。

2歳ごろまでは

基本的な運動を獲得しようとしていて、

見ていても何がやりたいのか分かりやすいですね。

例えば、

1歳半ごろのお子さまの姿を想像してみてください。

眉間にしわを寄せて、

細い口の瓶にビーズを落とそうと

瓶の口からこぼれるビーズを

何度も掴んでは放して試行錯誤しています。

なかなかうまくいきません。

それでも、毎日同じことにチャレンジしています。

こういった集中のプロセスを繰り返すことは

動作そのものだけでなく、

集中力 や 粘り強さ

試行錯誤する力などを育むことにつながります。

それを知っていたら…

同じことを何度も繰り返しながら

試行錯誤を続けるお子さまの姿は愛おしく見えて、

見守ることは比較的簡単ではないかと思います。

ただ不思議なことに、成長すればするほど…

見守ることは難しくなってくるようなのです。

成長していくうちに、活動は複雑化し

興味の世界もどんどん広がっていきます。

すると、大人は考えてしまうんですよね。

もっとたくさんのことをやらせてあげたい、

新しいことをやって欲しい と…

将棋棋士の藤井聡太さんはモンテッソーリ教育を受けてきたことで有名ですが、

彼のハートバッグのエピソードはご存知でしょうか?

彼が3歳のころ、

幼稚園で毎日のようにハートバッグを作り続け、

その数は合計で100個にのぼるほどだったといいます。

ここで大切なことは、

藤井さんが同じことを毎日続けられる環境を、

周りの大人が作っていたことだと私は思っています。

もう、ハートバッグはいいから

そろそろ他のこともやったらどう?

と声をかけたり

こんなに同じことしかしなくて大丈夫かしら?

と心配されること

それがなかったからこそ、

彼は満足するまでやり切ることができたのではないかと思うのです。

このエピソードのおかげで、

ハートバッグは一時話題になりました。

でも、何を選択するかはひとりひとり違います。

そして

選択するのは子ども自身です。

「あれをやって欲しい」と

大人が思ったものをやらせたところで、

集中現象は起こりません。

小学生の「繰り返し」はひと味違う!

自分で選択した活動を

満足いくまで繰り返し取り組むことができた子は、

幼児期が終わるころには

思い通りに動く身体を獲得し、

感覚器官はほぼ完成しています。

その段階から育まれるのが「想像力」です。

実物や体験を伴わなくても、

想像しながら

分析したり、深く掘り下げたりすること

ができるようになります。

そして

それまで実物にたくさん触れてきた子は、

実体験をしているからこそ

より具体的にイメージすることができるようです。

「想像力」が育まれる時期には

「同じことの繰り返し」だけでは物足りません。

もっと、想像力を掻き立てるアイデアや

工夫をすることを好みます。

実際、お教室の発表会でも

回を追うごとにどんどんアイデアが出てきて、

色々なことを試し、検証しながら進化しています。

一度意欲に着火をすれば、

あとは環境を整えているだけで

楽しそうに自ら学びを深めていきます。

ただし、自ら学びを深めていくには、

幼児期に学び方を学んでおく必要があります。

幼児期に好みの分野に偏りがあったとしても、

学び方さえ学んでいれば

新しいことに出会った時に応用ができます。

だから、あれもこれもやらせる必要はありません。

幼児期に自分で選択した「同じことの繰り返し」を

ゆったりと見守られた経験、

満足するまでやり切った経験が大切なのです。

どうか、お子さまから溢れる興味を信じて

ゆったりと見守ってくださいね!

プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子

1977年生まれ、東京都八王子市出身。

工学院大学 工学部 応用科学科卒。

企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。

モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。

現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。

自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。

【資格・活動】

日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師

保育士

日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ

Mariko Kuwabara

Montessori-based / Japan

Learning starts with “ん?” not “Aha!”