「エレメンタリー探究クラス」の下期テーマは「人類のはじまり」「文字のものがたり」「数字のものがたり」です。

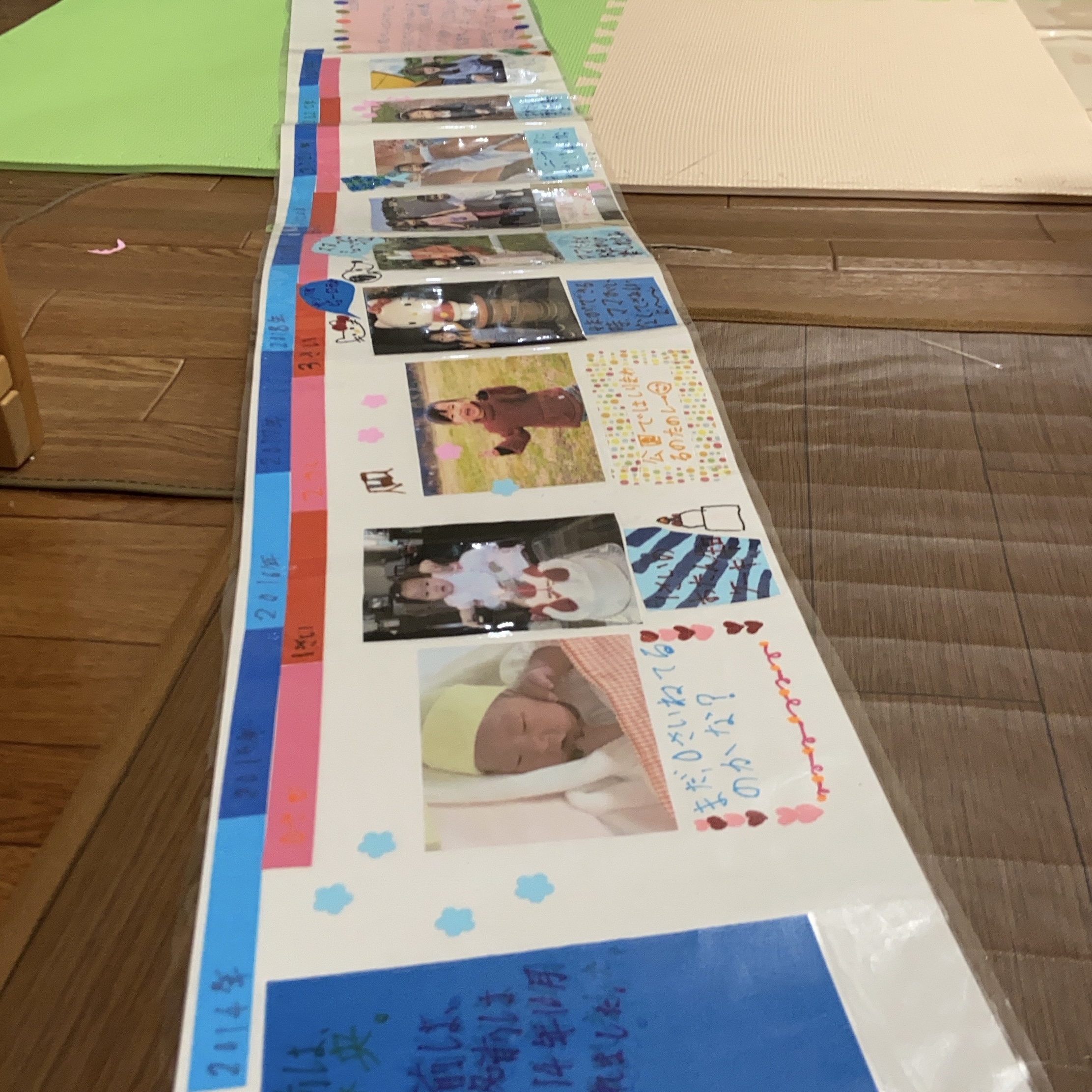

まずは、人類の起源をたどり、手の発達から始まって、自分たちで道具を開発・改良していくプロセスをたどりました。そして、自分たちのタイムラインづくりを通して、時間の流れを見える化する方法を体験しました。

児童期に入ると、頭の中でものごとを整理することができるようになっていきます。

そして、彼ら自身から溢れ出す様々な「問い」は、学びのエネルギーそのものです。

エレメンタリーの子どもたちから私自身が学んだことは、幼児期の子どもたちとの向き合い方にも通ずるものがあると思いました。

今回は、そういった視点でお話させていただきます。

人類の歴史への「ありがとう」の気持ち

モンテッソーリ教育のエレメンタリーで最初にご紹介する

「5つのグレートストーリー」。

現在取り組んでいる第3のグレートストーリー

「人類のはじまり」では、

人類が長い長い時間をかけて地球上で暮らし

、繁栄してきた歴史と向き合っています。

人類は何もない自然の中で生き抜くために

何が必要かを理解し、

それらのニーズに対処する方法を学び、

受け継がれてきたと考えられています。

現在の人間と、当時の人間の共有のニーズを探りながら、

周りには自然に与えられたものしかない

はるか昔の世界について

エレメンタリーの子ども達と一緒に

想像をめぐらせました。

「自然の植物を採取していた人間が、自分たちで種を撒いて育てようと思ったのはなぜだろう?」

「もしかしたら、誰かがうっかり種をばら撒いてしまったのかもしれない。」

「それを全部拾いきれずにいたら、芽が出てきたことに気づいたのかもしれない。」

「それを観察したら、自分たちでも植物を育てられると気づいたのかもしれない。」

「種をばら撒いた時は失敗したと思っただろうけれど、

ばら撒かなかったら、植物を育てることに気づけなかったのかもしれない・・・」

そんな話をしました。

「失敗した方が、

新しいことに気づけるのかもしれないね。

でも、気づいた人すごいよね!」

そんなことをレッスン後に熱く語ってくれた子がいました。

日常の些細なやり取りからも

彼らの内側から、

先人への感謝の気持ちが芽生えていることを感じます。

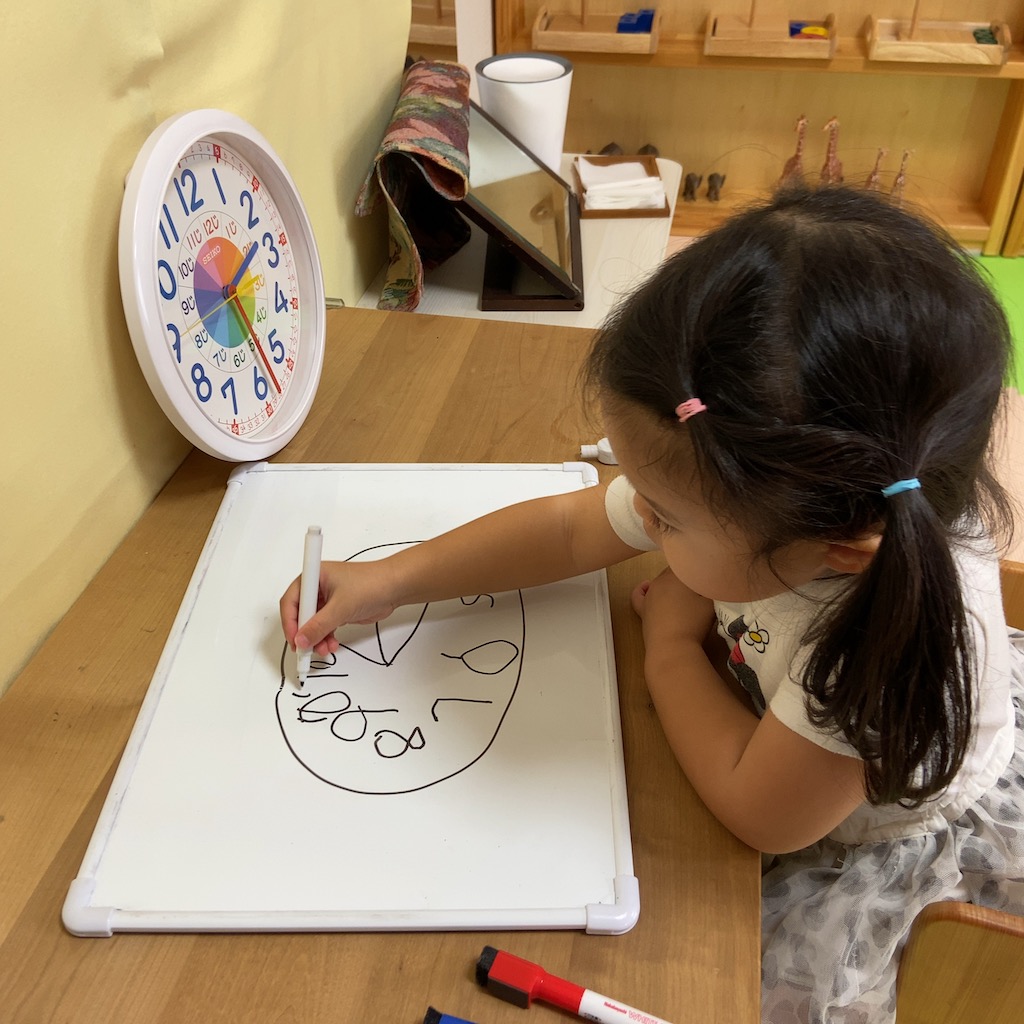

ことばと文字の歴史

初期の人間が必要だと考えた最も重要なことの1つは、

互いに通信する方法でした。

第4のグレートストーリーである

「文字のものがたり」では、

その方法の歴史を紐解いていきます。

最初は音と身振りで、

次に絵を描き、

最後に言葉を通して、

多くのコミュニケーション方法を発明したと言われています。

「人類が一番最初に発した言語は

何だったのでしょうか?」

そんな問いを投げかけると、あーでもない、こーでもない

想像を巡らせることを楽しみ始めるのが児童期です。

人類は、長い時間をかけて、

コミュニケーションを円滑にするために

共通の言語を作りました。

さらに、それを記録するために、

古代文明では「文字」が開発されたといわれています。

そして、

幼児期の敏感期も、

歴史の流れと同じ順序でやってきます。

まず、先人が作った共通のコミュニケーション手段である

「ことば」を話せるようになり、

それを記録するための「文字」への興味が芽生えていきます。

「話しことばの敏感期」も、「書きことばの敏感期」も、

先人が築いてきた歴史の上に成り立っているのですね。

日本に文字(漢字)が伝来したのは

4世紀ごろだと言われています。

それから、ひらがなやカタカナが開発され、一般化されてきました。

私たちは、長い歴史の中で築き上げられてきたものを受け継いでいるのです。

不確実性が高い時代の学び方

前例や正攻法に頼れない、

不確実性の時代と言われて久しい昨今。

先人が、たくさん失敗を繰り返し、

試行錯誤をしながら築き上げられてきたものは

これからも試行錯誤を繰り返しながら

次の時代に引き継いていけるとよいですね。

それぞれが、それぞれの答えを導くことができるように

自分で考え、他人と対話し、それを踏まえてまた自分で考える・・・

そんなサイクルを作り出すことが大切なのではないかと思います。

自分で考えること、他人の言葉に耳を傾けること、

そのための土台は、幼児期に築かれます。

なかなか思うようにいかない経験、

できるようになりたくて何度も繰り返す経験、

試行錯誤の末に、自分でできた!という経験、

誤りに自分で気づき、自分で訂正する経験・・・

すべては、子どもの内側から湧き上がるエネルギーから始まります。

大人が意識すべきことは、

「よかれと思って邪魔をしないこと」なのかもしれません。

プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子

1977年生まれ、東京都八王子市出身。

工学院大学 工学部 応用科学科卒。

企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。

モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。

現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。

自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。

【資格・活動】

日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師

保育士

日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ

Mariko Kuwabara

Montessori-based / Japan

Learning starts with “ん?” not “Aha!”