日常生活の中でも「排泄自立」に向けた取り組みは、切実なことではないでしょうか。

年度の切り替えタイミングで環境変化が大きい今の時期は、緊張やストレスから「おもらし」も増えやすくなります。

そこで、今回は排泄自立に向けた学びをサポートする上で大切な3つのことについてお話いたします。

トイレットラーニングについての基本 はこちら

赤ちゃんが「おむつ」をするのは

誰のため?

動物は、開放的な空間で排泄するのが自然な姿です。

人間も

「おむつ」を着けて生まれてくる訳ではありませんよね。

では、なぜ人間は幼児期に「おむつ」を着けているのでしょうか?

それは「家や服を汚して欲しくない」という

大人の想いがあるからではないでしょうか。

でも、忙しい子育てにおいて

排泄物の処理に煩わされないことは、非常に重要です。

だから、長時間さらさらでムレない「紙おむつ」が

どんどん進化をしています。

「おむつ」に頼ることは、悪いことではありません。

むしろ、うまく活用してストレスを減らすことは

よいことではないかと思います。

ただ、大人が「おむつ」に依存することで、

お子さまにとって

閉鎖的な空間での排泄が当たり前になってしまうと、

解放空間で排泄することを

一から学び直さなければならなくなるということは、

知っておく必要があります。

排泄という生理現象を

五感で認識できる環境

「おむつ」の中での排泄が当たり前になってしまうと、

排泄物を溜める感覚が発達しにくいと言われています。

感覚の敏感期にある子どもたちにとって、

様々な感覚で認識することは

「意識」を刺激する大切なプロセスです。

「おむつ」の外で排泄すると、

見た目の変化(視覚)・音(聴覚)・臭い(嗅覚)・温度や肌の感覚の変化(触覚)

と五感をフル動員させて排泄を意識できるので、

膀胱に溜める感覚が発達していきます。

「紙おむつ」に依存して長時間吸収に頼りすぎることは、

目に見えず、

臭いもわかりにくく、

音もせず、

肌でも感じにくい環境

を提供してしまっていることになるのです。

おもらし・おねしょは

排泄自立に必要なプロセス

お子さまの主体性を無視して、

ある年齢が来たら

「トレーニングパンツ」や

「布パンツ」にチャレンジして、

トイレで排泄できるようにさせる「トレーニング」では、

親にとってもお子さまにとっても苦痛を伴うものになりがちです。

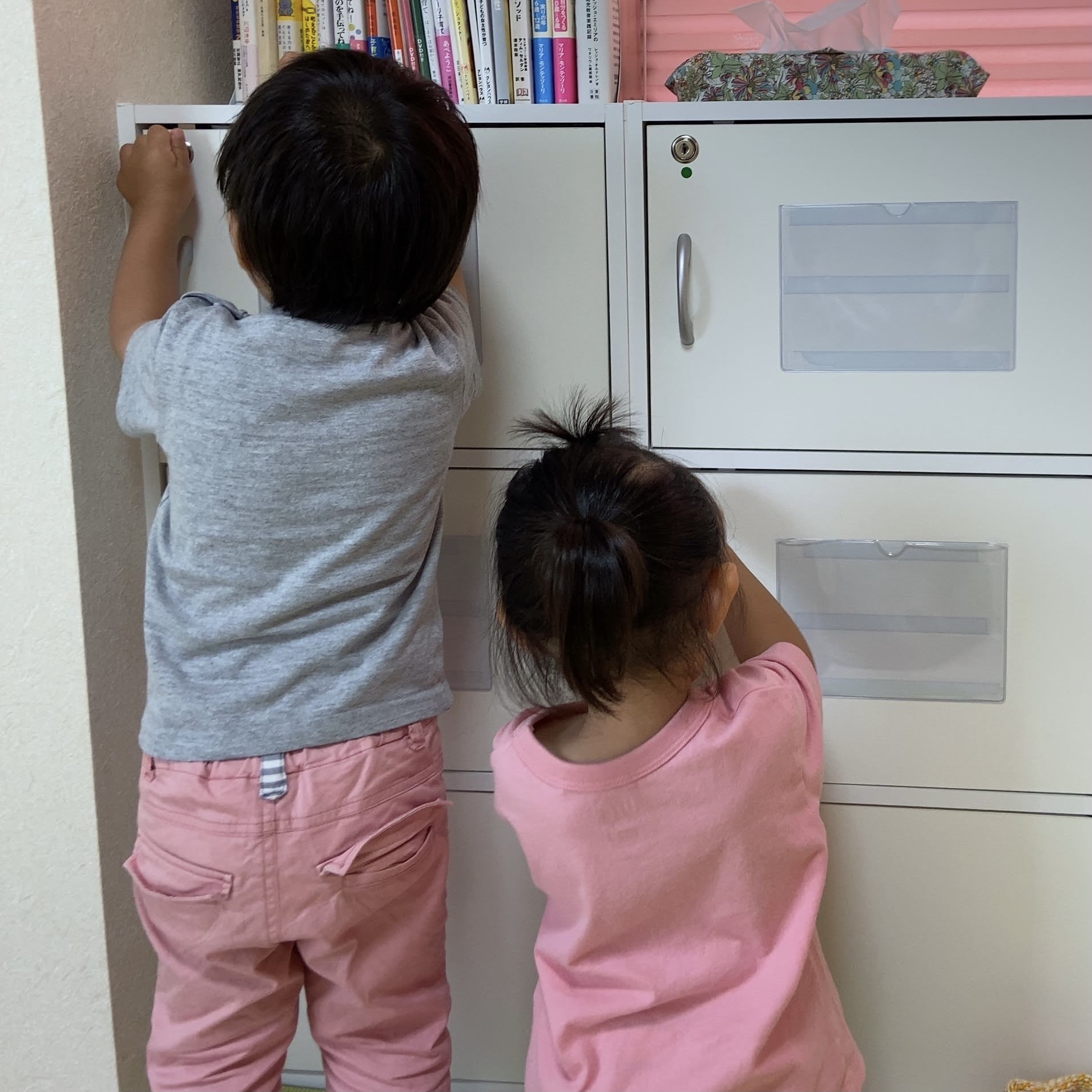

お子さま自身が

排泄という自分自身の生理現象を認識して、

自分の意志でコントロールするまでのプロセスには

「おもらし」や「おねしょ」といった経験が不可欠です。

ですから

「おもらし」や「おねしょ」は失敗ではなく、

必要なプロセスと捉えてくださいね。

もちろん

「おもらし」も「おねしょ」も、

長期化するとストレスになりますよね。

そんな時には「紙おむつ」も

うまく活用すればよいと思います。

「紙おむつ」を使う際には、

「長時間吸収」を訴求されている商品であっても、

排泄をしたら速やかに交換することが大切です。

適宜トイレにお誘いしながら、

根気強く緩やかに自立をサポートしていくとよいと思います。

焦りや、親のストレスはお子さまにも伝わるものです。

おむつ外排泄は

2歳までに一度は体験させたい

最近の海外の研究では、

生後24ヶ月以降にトイレトレーニングを開始すると、

膀胱腸機能障害の一つである

小児下部尿路機能障害のリスクが高まるということが報告されています。

小児下部尿路機能障害とは、

昼間のお漏らしや、

尿意があるとトイレまで我慢ができない、

尿もれなどの症状を起こす子どもの排泄障害のことをいいます。

もちろん、

2歳以降に「おむつ」を外す練習を開始したら

膀胱腸機能障害が起こるという訳ではありません。

あくまでリスクが高まるということです。

とはいえ、リスクはできるだけ減らしたいものですよね。

例えば、

寝起きのタイミングなどは排泄しやすいと言われています。

起きがけにトイレやお風呂場に連れて行き、

「シーシー」と排尿を促す声をかけてみるだけでも十分です。

解放的な空間で気持ちのよい排泄が経験できたら、

例え「おもらし」であっても排泄学習の第一歩になります。

プロフィール

ママヴィまなびのキ 代表|桑原 眞理子

1977年生まれ、東京都八王子市出身。

工学院大学 工学部 応用科学科卒。

企業での商品開発・マーケティングに17年間従事し、暮らしに寄り添う価値づくりを追求する中で、子どもたちの自由な発想と出会い、「子どもの力を社会に届けたい」と強く感じ、教育の道へ。

モンテッソーリ教育を学び、2019年より東京都府中市にてモンテッソーリ教室「マヴィのおうち」を主宰。保育士資格と実践経験を活かし、家庭教育支援と探究的な学びの場づくりを行ってきた。

現在は、「五感をひらく暮らし」と「問いを育む学び」をかけ合わせた「古民家留学こどもMBA」を展開し、地域の自然や文化と出会うリアルな探究体験を届けている。

自らもがん闘病の中で“今を生きる問い”と向き合いながら、教材開発や社会起業へと挑戦中。教育を社会インフラとして広げることをビジョンに掲げ、子どもたちに“わたしを生きる力”を届けるための実践を重ねている。

【資格・活動】

日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師

保育士

日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロ

Mariko Kuwabara

Montessori-based / Japan

Learning starts with “ん?” not “Aha!”